2025年5月30日、当団体の本社である横浜市中区の「さくらWORKS<関内>」のフリーラウンジにて、「クリエイティ場」の第1回が開催されました。

今回のテーマは「AIをはじめとする最新テックと地域って何すんの?」と題し、元々は過去に実施された、「Web3勉強会」から始まり、「ローカルテックスタディーズ」といった、AI、メタバース、Web3という3つのキーワードを中心にしたイベントの名称を一新して今回の開催と相成りました。

Web3では、ステーブルコインの台頭や、AIツールの進化といった具体的な話から、著作権などの権利問題、社会にどんな影響があるのかまで、幅広く話し合われました。

「クリエイティ場」とは?

「クリエイティ場」は毎回違うテーマをもとに、AIとおしゃべりしながらアイデアを広げていくイベントです。難しい知識はいりません。AIに質問したり、考えをまとめたり、ふとした発想が生まれる“ひらめきの場”です。テクノロジーがちょっと気になる人、何かをつくってみたい人にぴったりの、楽しくて自由な時間を、ドリンク片手にワイワイできる場=「クリエイティ場」をお届けします。

注目が集まる「ステーブルコイン」の役割

イベントが始まり、参加者の皆さんの自己紹介が終わると、まずは山口理事長からWeb3分野より、暗号資産(仮想通貨)についての説明が始まりました。

ChatGPTに「暗号資産とは何か、誰にでもわかるように解説してほしい」と質問を投げかけると、ChatGPTは「ブロックチェーンという技術を使って安全に管理される、国が発行するお金ではなく、デジタル上のお金みたいなもの」と解説してくれました。

続いて今回のWeb3トレンドとして特に覚えてほしいものとして、ステーブルコインが紹介されました。これは、価格が安定しているデジタル通貨のことです。

ステーブルコインは、現実の通貨(例えばアメリカのUSドルなど)と価値が連動しています。そのため、価格の変動が激しいビットコインやイーサリアムのような暗号資産よりも、普段の支払いや貯金に向いています。実際の経済と暗号資産をつなぐ橋渡し的役割として注目されている、とのことでした。

また、暗号資産での決済機能を持つスマートフォンが登場したことも紹介され、これから暗号資産での支払いが当たり前になる時代が来ることを感じさせられました。

自分で暗号通貨を作れるように

海外では、Web3ならではの自由な発想から、ミームコインという暗号資産を自由に作れるサイトが存在します。これの日本発のブロックチェーン「OASYS」ベースで作られたサイト「YUKICHI.FUN」がリリースされたこともあり、早速、SBC.オリジナルキャラクターのミームコイン「彩戸みさねコイン」を作成してみました。

自分で作ったミームコインとはいえ、取引も可能です。これらに通貨としての役割を求めるのは筋違いで、コミュニティコインや、推し活、株式の代わりや、会員ポイント?といった、小さな地域のトークンエコノミーを創り出せる可能性を十二分に秘めています。

こういった最新のトレンドをみんなでワイワイ楽しみながら共有できるのも「クリエイティ場」の良いところです。

AIで広がる表現の世界

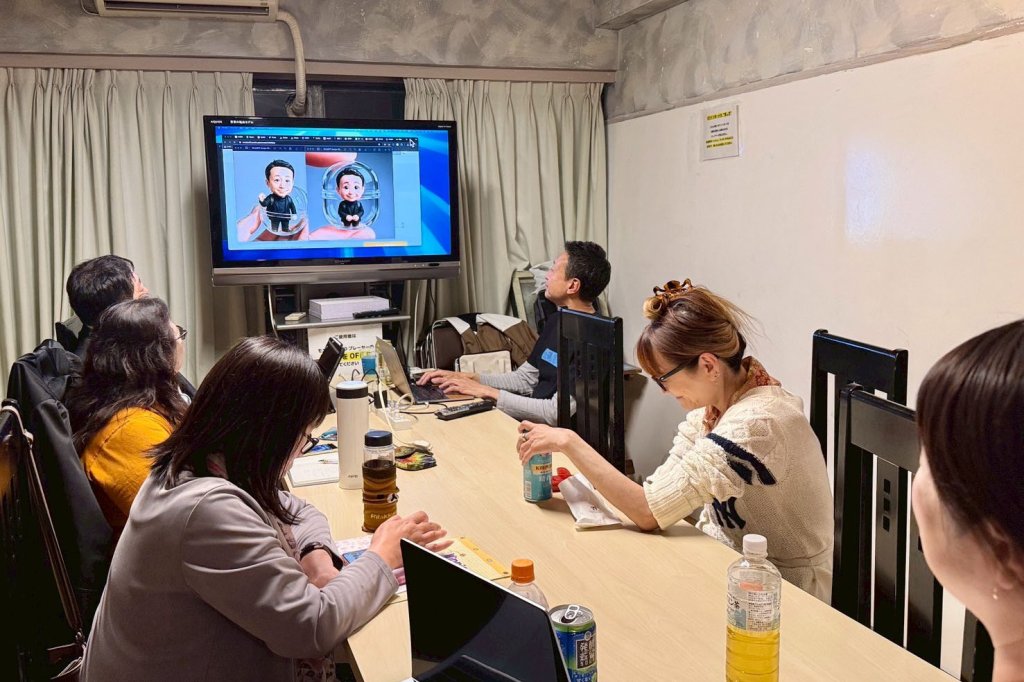

AIの分野からは写真を加工して面白い画像を作ることが流行っていることが紹介されました。実際に、理事長の写真をフィギュア風に加工した画像が披露されると、その完成度の高さに会場は大いに盛り上がりました。

また最近では、AIが映像に合った音声までつけてくれるようになり、映像と音声を同時に出力して、まるで映画のワンシーンのような作品が、一度に作れる技術も登場したことも紹介されました。

さらに、映像データや音声データを入れるだけで、本人そっくりなアバターが生成され、そのアバターに多言語で会話させられるソフトも紹介されました。これも実際に、理事長の映像と音声データから作られた「AI理事長」が登場。日本語だけでなく英語でも話す様子が紹介され、参加者はそのリアルさに驚いていました。

以前は、画像生成AIとチャットAIが別々に動いていましたが、現在はこれらが統合され、同じチャット上で連携して作業できるようになりました。これにより、ChatGPTなどのAIを使って、文字入りのバナーやチラシ、イベント用の画像などが驚くほど簡単に作成できるようになったそうです。

今回の「クリエイティ場」のバナーも、この統合されたAIを活用して作られています。

日本独自の「二次創作文化」とAIの倫理

イベントの終盤では、AIによって本物そっくりのものが作れるようになったことの弊害として、著作権や肖像権を巡る問題が議論されました。

個人的に楽しむ範囲であれば問題ないことが多いですが、AIで模倣した作品から利益を得たり、商業目的で利用したりすると、権利侵害になる可能性があります。

一方で、日本では以前から、二次創作の同人誌やコスプレイヤーの写真集など、企業や権利者が黙認する形で盛り上がっている文化が存在します。そして、そこから多くのクリエイターが生まれてきたという背景もあります。

具体的に最近起きた騒動として、黙認されていたコンテンツが公式に問い合わせされた結果、公式が否定せざるを得なくなり、楽しんでいたファンに不満が広がったことがあったことが話題にあがりました。

さらに、政治家の偽の発言や事件の映像など、本物と見分けがつかないようなディープフェイクが悪用されている点も指摘されました。そのため、AIを正しく理解し、適切に使うための「AIリテラシー」の教育が必要になるという意見も出ました。

AIの進化は目覚ましいですが、それと同時に社会的な課題も浮上しています。これらの問題にどう向き合っていくべきか、今後大いに議論されていくことでしょう。

今後「クリエイティ場」は2ヶ月おきに主に横浜関内近辺で開催予定です。ご興味を持たれた方は今後のイベント情報をお待ちの上で、ぜひご参加ください。

Paetixをフォローいただければ開催案内が届きます!

https://sbc-community.peatix.com